Desde el punto de vista etimológico, es fácil deducir la raíz del vocablo villancico: villanus (lat.) villancino, villancete, villancejo, similar a la villanella italiana (1). De villa y villano. Coplas y cantos de la villa; de habitantes villanos que encontraron en la Navidad, terreno fecundo para asentarse, con sus cadencias y característicos estribillos, recibiendo influencias musicales, desde los más diversos ángulos étnicos y culturales. Nexo de encuentro entre la tradición popular y la culta, rodeado de elementos profanos y del misterio religioso.

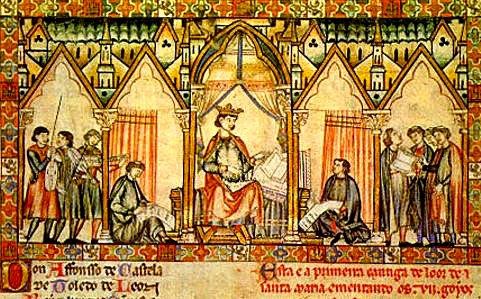

Desde el punto de vista etimológico, es fácil deducir la raíz del vocablo villancico: villanus (lat.) villancino, villancete, villancejo, similar a la villanella italiana (1). De villa y villano. Coplas y cantos de la villa; de habitantes villanos que encontraron en la Navidad, terreno fecundo para asentarse, con sus cadencias y característicos estribillos, recibiendo influencias musicales, desde los más diversos ángulos étnicos y culturales. Nexo de encuentro entre la tradición popular y la culta, rodeado de elementos profanos y del misterio religioso.  A partir del siglo IX llegan las referencias más concretas sobre los villancicos; diálogos cantados, a modo de salmodia, que enseguida saltan al culto eclesiástico con representaciones navideñas en iglesias y monasterios. Según la opinión de Menéndez Pelayo, eran composiciones en lengua romance, coplas o villancicos cortos, que se interpretaban en las aldeas y en majadales campesinos. La crónica de Alfonso VII, en el célebre Auto de los Reyes Magos, y en las Partidas de Alfonso X el Sabio se nos dice que las representaciones tenían lugar en los pórticos de los templos y que sus temas eran "la Nascencia de Nuestro Sennor Jesu-Christo, en que muestran como el ángel vino a los pastores e como les dixo que era nacido e como los tres Reys Magos le vinieron a adorar".

A partir del siglo IX llegan las referencias más concretas sobre los villancicos; diálogos cantados, a modo de salmodia, que enseguida saltan al culto eclesiástico con representaciones navideñas en iglesias y monasterios. Según la opinión de Menéndez Pelayo, eran composiciones en lengua romance, coplas o villancicos cortos, que se interpretaban en las aldeas y en majadales campesinos. La crónica de Alfonso VII, en el célebre Auto de los Reyes Magos, y en las Partidas de Alfonso X el Sabio se nos dice que las representaciones tenían lugar en los pórticos de los templos y que sus temas eran "la Nascencia de Nuestro Sennor Jesu-Christo, en que muestran como el ángel vino a los pastores e como les dixo que era nacido e como los tres Reys Magos le vinieron a adorar". En el Tesoro de la lengua castellana de Covarrubias el autor define al villancico como: "las canciones que suelen cantar los villanos quando están en solaz. Pero los cortesanos, remedándolos, han compuesto a este modo y mesura cantarcillos alegres. Esse mesmo origen tienen los villancicos tan celebrados en las fiestas de Navidad y Corpus Christi". Por su parte, el Diccionario de Autoridades, del siglo XVIII, dice que los villancicos son: "Composiciones de poesía con su estribillo para la música de las festividades de las iglesias".

En el Tesoro de la lengua castellana de Covarrubias el autor define al villancico como: "las canciones que suelen cantar los villanos quando están en solaz. Pero los cortesanos, remedándolos, han compuesto a este modo y mesura cantarcillos alegres. Esse mesmo origen tienen los villancicos tan celebrados en las fiestas de Navidad y Corpus Christi". Por su parte, el Diccionario de Autoridades, del siglo XVIII, dice que los villancicos son: "Composiciones de poesía con su estribillo para la música de las festividades de las iglesias". Es a partir del siglo XVI cuando el villancico alcanzó un gran crecimiento como género de música religiosa, de carácter paralitúrgico. Sin embargo, las disposiciones de dos reyes afectaron a su devenir: Felipe II los prohibió en su real capilla y Carlos III, con la famosa Real Cédula de 1777, intentó separarlas de las manifestaciones religiosas y danzas en autos sacramentales. Según Manuel Martín Martín, apoyado en el musicólogo Rodrigo de Zaya, es a Fernando Guerrero, maestro de capilla de la Catedral de Sevilla a quien se le atribuye: "la creación de las villanescas espirituales, germen de los villancicos navideños, con texto a lo divino, para que cantaran en lenguaje vulgar y bailaran los seises." (2)

Es a partir del siglo XVI cuando el villancico alcanzó un gran crecimiento como género de música religiosa, de carácter paralitúrgico. Sin embargo, las disposiciones de dos reyes afectaron a su devenir: Felipe II los prohibió en su real capilla y Carlos III, con la famosa Real Cédula de 1777, intentó separarlas de las manifestaciones religiosas y danzas en autos sacramentales. Según Manuel Martín Martín, apoyado en el musicólogo Rodrigo de Zaya, es a Fernando Guerrero, maestro de capilla de la Catedral de Sevilla a quien se le atribuye: "la creación de las villanescas espirituales, germen de los villancicos navideños, con texto a lo divino, para que cantaran en lenguaje vulgar y bailaran los seises." (2)Eminentes poetas y escritores prestaron su pluma al villancico, entre las cuales descuellan las de Luis de Góngora, Calderón de la Barca o Lope de Vega, cuyos Pastores de Belén —según aporte de Blas Vega— se cantaban por las calles de Sevilla por cortejo de pandorgas (cometas) y gatatumbas (simulación de obsequios y reverencias), algo similar a las reuniones que hoy conocemos por Zambomba (en Jerez) y Zambombá (en Cádiz). Grandes musicólogos han estudiado el fenómeno del villancico, como José Subirá e Higinio Andrés, ambos responsables de la catalogación del corpus villancístico de la Biblioteca Nacional de España. La mayor colección de villancicos de Cádiz, de los siglos XVII y XVIII, se encuentra en la BNE y proceden de la muy copiosa que logró reunir Francisco Asenjo Barbieri.

Para la estudiosa Carmen Bravo Villasante, comparando el villancico primitivo de un solo metro con el posterior de los siglos XVII y XVIII, ya enraizado y con una presencia clara, no sólo del folklore, sino con el uso de las hablas de toda España y de otros países, el villancico recibe un gran aporte multicultural que ha dejado una huella prolífica en pliegos de cordel y en música impresa en nuestros archivos eclesiásticos y bibliotecas: "el gallego, el morisco, el gitano con su hablar ceceoso; el negro y el guineo, con lengua de trapo; el portugués, el vizcaíno, el asturiano, el francés, el italiano macarrónico, el villano el bobo, el guachindango, y los catalanes que cantan al Niño a la catalana". (3)

Pero este populismo en el villancico, con estilo y lenguaje fácil, diverso y sumamente plural, encontró opositores en su tiempo, como puso de manifiesto José Blas Vega, a partir de la queja del músico Cerone que en 1613 se lamentaba de la siguiente manera:

Pero este populismo en el villancico, con estilo y lenguaje fácil, diverso y sumamente plural, encontró opositores en su tiempo, como puso de manifiesto José Blas Vega, a partir de la queja del músico Cerone que en 1613 se lamentaba de la siguiente manera:"No quiero decir que el uso de los villancicos sea malo... pero tampoco quiero decir que sea siempre bueno... Porque el oír agora un portugués y agora un vizcaíno cuándo un italiano y cuándo un tudesco, primero un gitano y luego un negro ¿qué efecto puede hacer semejante música sino forzar los oyentes, aunque no quieran a reírse y burlarse y hacer de la iglesia de Dios un auditorio de comedias y de casa de oración sala de recreación?" (4)

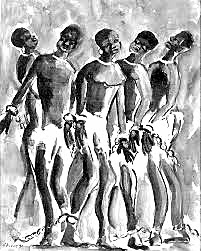

Las comparsas de negros de las Nochebuenas gaditanas de los siglos XVII y XVIII, nos proporcionan textos muy remotos sobre la interpretación de villancicos en la noche del veinticuatro de diciembre, impresos en Cádiz en 1660, con lenguaje moreno, cuajado de diminutivos y vocablos guineanos que preguntan por el ziquitiyo niño Dió, y que se interpretaron el día del Nacimiento en la Catedral de Cádiz, siendo maestro de capilla Francisco Losada Monge Jerónimo:

Las comparsas de negros de las Nochebuenas gaditanas de los siglos XVII y XVIII, nos proporcionan textos muy remotos sobre la interpretación de villancicos en la noche del veinticuatro de diciembre, impresos en Cádiz en 1660, con lenguaje moreno, cuajado de diminutivos y vocablos guineanos que preguntan por el ziquitiyo niño Dió, y que se interpretaron el día del Nacimiento en la Catedral de Cádiz, siendo maestro de capilla Francisco Losada Monge Jerónimo:Adónde zá el ziquitiyo

ziola gazapá?

adonde ezá, adonde ezá

a dónde ezá el ziquillo

quelemo pleguntá?

–Gurumba, gurumba,

ziculenda venimo

zelquita ezá.

Dígame para qué?

Pala andaye a vé

Pulumqué, pulumqué

Pul vezaye lo pé

Pulumqué, pulumqué

Pul cantal y tañé

Pulumqué, pulumqué

Pulque alegle ezé

Pulumqué, pulumqué

Pulke yorará

Pulumqué, pulumqué

Pulque al yelo zá. (5)

|

| Iglesia de Santa Cruz. Catedral Vieja |

|

| BNE |

En estos textos de villancicos morenos, el gitano figura con el característico ceceo. En el caso del negro o guineo, se le adjudican rasgos como el yeísmo, la caída de consonante finales y errores en conjunción y concordancia de verbos (6). La presencia de esta población de esclavos negros fue también muy alta en otras ciudades andaluzas, como Sevilla, Málaga, y El Puerto de Santa María, así como en otras localidades del Levante español. En Sevilla se interpretó en 1677:

En estos textos de villancicos morenos, el gitano figura con el característico ceceo. En el caso del negro o guineo, se le adjudican rasgos como el yeísmo, la caída de consonante finales y errores en conjunción y concordancia de verbos (6). La presencia de esta población de esclavos negros fue también muy alta en otras ciudades andaluzas, como Sevilla, Málaga, y El Puerto de Santa María, así como en otras localidades del Levante español. En Sevilla se interpretó en 1677:¿Qué vamo a ve Catalina?

Dioso que nace siquito

en pajita y peseblito

como hijo de gayina.

¿Y qué yevamos, soblina

a la naciro plimito?

Un capisaya branquito.

¿Y qué más se yeva?

maneciya le cablito

¿Y qué más se yeva?

de caña lo cabayito

¿Y qué más se yeva?

No yeva más ¿Y qué yeva tú?

Tamboletiyo le gugulugú

con que baila tú y Andlés;

y turo neglo y tura Guinea

aleglamo lo Niño Sesú.

(Todos) Guan, guan gua,

he, he, he, usié, usié,

hu, hu, hu, gulugú, gulugú.

¿Qué yeva mi plimo Andlés?

yeva prato de cuscú,

que hace al Niño Sesú

la monja le santa Inés

Y con lima camalón,

aleglía, cañamón,

a ochavito bocarito,

panariya, rosquetito,

chocho, garbanza tostara,

y para hacer rebanara

guevo y casolita nueva.

¿Y qué más se yeva?

No yeva más ¿Y qué yeva tú?

Tamboletiyo le gugulugú, etc

¿Parira no yeva nara?

A la siola Malía

yevamo a su señolía

manteyina cururara,

guante polviya picara,

abanico, galgantiya,

manto con punta le Flande,

do libla de sucalcande

y confite con que beba.

¿Y qué más se yeva?

No yeva más ¿Y qué yeva tú?

Tamboletiyo le gugulugú. (7)

No faltaba en el Cádiz de la Cofradía de los Morenos, del Batallón de los Morenos y de la Compañía Gaditana de Negros —la ciudad que en su Catedral Vieja compartía con Sevilla los seises— (8) el villancico guineo, de una población de oficios humildes y baja condición social, en aquella época de un barroco andaluz, siempre propenso a los extremismos, como dice Pablo Antón Solé. El que sigue está fechado en 1688:

Entle gente negla, tocotín

siempre oye dezí

que como no hay branca

no hay malavedí;

pelo aqueta noche

va a rescublí

lo negro re mina

megol Potosí

en uno bojío

tan poble y civir

que aún no sa cubierto

de tajamaní, tocotín. (9)

En un villancico de José Pérez de Montoro, cantado por primera vez en Cádiz, en 1692, los personajes "negritos" se enzarzan en una discusión sobre lo que van a bailar, en este caso, el cuscús, una danza aprendida en las Indias:

Uno sabe re las India,

qui ha viniro pul el Nolte

Vaya re essa

Buena

Linda

Toque, toque, toque, toque

vayla le Cuzcuz

de la Vela-Cluz.

¡Valamé, Sesuz!

(Todos)

toque, toque, toque, toque. (10)

En la Iglesia del Convento Hospital de la Misericordia de Cádiz, en el mismo año de 1692, se estrenó el que viene a continuación:

Teque té Turo lo Neglo

teque té vamo contento

teque té á le Nacimiento

teque té de Siolo Manué.

Teque té Gulumba vazié

teque té Glande aleglía

teque té tenemo lo día

teque té que a la Diosa mía

teque té avemo de vé... (11)

También en 1692 se estrenó el 24 de diciembre, en la Catedral de Cádiz, siendo Bernardo de Medina Maestro de Capilla:

Donde ván las gitanillas?

Donde van?

Haziendo rajaz y aztillaz.

Donde van?

Caztañetaz y zonajaz

Donde van?

Ya ze lo dirán.

Donde ván las Gitanillas?

Donde van?

Ya ze lo dirán

en coplillaz tiernezillaz,

cantadillaz, bailadillaz

José Pérez de Montoro, que en 1668 contrajo nupcias en la Iglesia de Santa Cruz, se estableció en Cádiz, formando parte de una de las familias más notables de la ciudad (13). Fue un prolífico villanciquista que, incluso, dotó a sus villancicos de vivencias personales. Desde 1679, el puerto de Cádiz acabó siendo el único autorizado para la salida y venida de las flotas y galeones de América. Fue secretario del rey Carlos II. Su contacto directo con las Reales Aduanas del puerto de Cádiz y su roce con la élite seglar gaditana, influyeron en su obra literaria, ya que recurrió a la realidad cotidiana y profesional: al convertir a Belén en un puerto de la Carrera de Indias:

José Pérez de Montoro, que en 1668 contrajo nupcias en la Iglesia de Santa Cruz, se estableció en Cádiz, formando parte de una de las familias más notables de la ciudad (13). Fue un prolífico villanciquista que, incluso, dotó a sus villancicos de vivencias personales. Desde 1679, el puerto de Cádiz acabó siendo el único autorizado para la salida y venida de las flotas y galeones de América. Fue secretario del rey Carlos II. Su contacto directo con las Reales Aduanas del puerto de Cádiz y su roce con la élite seglar gaditana, influyeron en su obra literaria, ya que recurrió a la realidad cotidiana y profesional: al convertir a Belén en un puerto de la Carrera de Indias:Albricias, que del Oriente,

hoy toma puerto en Belén

la rica flota cargada

de tesoros para el Rey:

sea para bien.

Viendo el Niño Dios que están

los galeones a la carga,

porque no cese el despacho

hace a Belén aduana. (14)

Téngase en cuenta que en 1717 la Casa de Contratación se traslada a Cádiz. En opinión de Bernard Leblon, la próspera conyuntura favoreció el asentamiento gitano, dándose en la propia ciudad de Cádiz; en la Campiña jerezana y en los Puertos de su Bahía, la concentración más grande de "Castellanos nuevos".

Téngase en cuenta que en 1717 la Casa de Contratación se traslada a Cádiz. En opinión de Bernard Leblon, la próspera conyuntura favoreció el asentamiento gitano, dándose en la propia ciudad de Cádiz; en la Campiña jerezana y en los Puertos de su Bahía, la concentración más grande de "Castellanos nuevos".

En la iglesia parroquial de Lucena (Córdoba) se conserva un curioso villancico, datado en 1694, que acaba con un nocturno gitano, en el que gitanas y gitanos cantan con gracia y profusión del ceceo andaluz y llegan a echarle la buenaventura al Niño:

Una tropa de Gitanos

con instrumentos de errar

por el olor del Pesebre

se han entrado en el Portal;

y el Niño desnudo

que encuentran sin vestirse

ni un pañal,

el alma le roban

que otra cosa no hallan que robar.

(Estrivillo)

Baylemozle todoz.

Puez toca a baylar.

Azí, buen gitano.

Ay Madre, qué tal?

(Todos)

Al gitano, que le dan

los azotes con el pan.

Zaz, zaz, zaz, zaz.

Como tunde el cordobán

Zaz, zaz, zaz, zaz.

Azí buen gitano... (15)

Justo ese mismo año de 1694 se cantó en la Catedral de Cádiz el siguiente villancico guineo que, como todos los anteriores, continúa el patrón lingüístico, bajo el estereotipo del negro, muy popular en la literatura del Siglo de Oro (16):

Justo ese mismo año de 1694 se cantó en la Catedral de Cádiz el siguiente villancico guineo que, como todos los anteriores, continúa el patrón lingüístico, bajo el estereotipo del negro, muy popular en la literatura del Siglo de Oro (16):Y este neglo sabe solfa

¡linda cosa!

y halán uno viyancico,

¡Bueno, lindo!

Qui cantemos de lepente

¡lindamente!

y el Niño lo escuchalá

¡Bueno sá, bueno sá! (17)

En el villancico que sigue, asimismo estrenado en la Catedral de Cádiz, en 1695, se aborda el tema de la esclavitud y las duras condiciones de trabajo del negro a las que fueron sometidos, en un lugar como Cádiz que contó con uno de los mercados esclavistas más vigorosos de Europa (18); siendo "lo Niño Dió" y "La Madre beya Manuera", la solución a un sino tan penoso:

En el villancico que sigue, asimismo estrenado en la Catedral de Cádiz, en 1695, se aborda el tema de la esclavitud y las duras condiciones de trabajo del negro a las que fueron sometidos, en un lugar como Cádiz que contó con uno de los mercados esclavistas más vigorosos de Europa (18); siendo "lo Niño Dió" y "La Madre beya Manuera", la solución a un sino tan penoso:Lo Plimo al vel que eta noche

lo Dioso á mundo ha bajaro,

a dal libeltad á lo neglo,

y á que se sarve lo branco.

Pol esso Siolo Manuera naciendo

nos quita la engriya,

que nos puso patas,

pol que viniendo á rorar

por el mundo,

no puera lo neglo andar arrastrara:

Ay Sessu, lala, li la la...

Assi tlavajamo calgando lo neglo

ya con la espolta, ya con la paranca,

pelo paldiez que lo Niño que oy nace

con turu tlabajo re mundo se calga:

Ay Sessu, lala, li la la...

Si també suramo

moriendo en á pedra

chucurate turus pul buscá jolnara,

lo Niño en á pedra á golpe moliro

con gotas de sangle

mis tlabajos paga:

Ay Sessu, lala, li la la...

Pul esso nosotlos veimo á Belena

á dale a lo Niño las glacias culmaras,

y a su Madle beya també palabienes,

que zá una Molena

jelmosa y con glacia:

Ay Sessu, lala, li la la... (19)

José Félix Machuca, documenta en prensa periódica el siguiente villancico negroide, anónimo, impreso en Sevilla en el siglo XVII:

Viendo temblando de frío

al Rey Niño que nace,

al portal vienen los Negros

a labrarle chocolate.

Hacer intentan su oficio

y como es tan agradable

el Niño les da permiso,

que muelan, como no casen.

Óiganlos que, aunque sean negros,

hablan claro su lenguaje,

que en el chocolate solo

son mala las claridades.

Ayá vá, ayá vá

jacarita de novedad

y moleno la cantará

con hi, hi, hi, hi,

con ha, ha, ha, ha,

de jacarita que estrena

porque el yanto del Niño cese

y aunque a la blanca le pese

la ha de cantar la molena. (20)

Este autor establece un paralelismo entre la población negra y la andaluza, cuando ambas adaptaron el villancico a sus respectivas idiosincrasia y singularidades:

"En aquellos villancicos que se cantaban en las reuniones de pardos, morenos y loros, en Santa María la Blanca y en toda España donde hubiera negros, se dejaba notar la presencia del moreno en la composición como un personaje adornado con la gracia, por su amor a la comida, la música y el baile. De alguna forma, y saltando audazmente sobre la distancia de los siglos y el perfil de ambos tipos, el negro de los villancicos de la época juega un papel muy parecido a del 'andaluz', en el teatro, el cine y las teletuvis actuales. Incluso en la utilización del lenguaje guardan semejanza ambos estereotipos. El negro habla con licencias tan exageradas que oírle hablar provoca comicidad. ¿No pasa lo mismo con el andaluz?" (21)

Los textos a veces parecen sobrepasar las lindes. Por eso Adolfo de Castro en el XIX los calificaba de "ridículos" y "extravagantes". Y en cierta forma lo eran. Carmen Bravo sostiene que: "con frecuencia, el elemento cómico alcanza lo chocarrero, lo bufo y lo burlesco, y, a veces, las bromas llegan a parecer irreverentes, pues las chuscadas y las barbaridades graciosas sobrepasan los límites de la religiosidad." (22)

|

| BNE |

De 1696, también de la Catedral Vieja de Cádiz data el fragmento del que sigue:

Pasqual, que es archivo andante

de las seguidillas viejas,

pues las sabe de memoria,

para dezirlas de apuesta.

Alrededor de la lumbre,

á todas las zagalejas

responde, de dónde diere,

porque habla,

venga o no venga... (23)

Es curioso cómo a fines de siglo XVII la temática del villancico negroide de Cádiz, ya anticipa el esquema actual, con "lo gitano" trabado en el contexto bíblico del misterio; elemento muy idiosincrásico en los villancicos flamencos contemporáneos, de los muy posteriores siglos XX y XXI, característicos de Jerez de la Frontera, Cádiz, los Puertos, y Triana. El que viene a continuación, parece extraído de una actual Zambomba jerezana o Zambombá gaditana; o al calor de una juerga trianera de Las Tres Mil. Sin embargo, se interpretó en la Nochebuena de 1697 en la Catedral de Cádiz:

Las Gitanas desde Egipto

esta noche a Belen llegan,

que las trae el regozijo,

por ser amigas de fiesta.

Vienen á que con su dança

en Belen todo se mueva

y aun las pajas, que en el ayre

alçan con gran ligereza:

Al niño dizen mil gracias,

y en el Portal assi entran,

unas con sus tonadillas,

y otras con sus castañetas.

Oygan, oygan que tocan,

oygan que empiezan

(Git.) Ea, Gitanillaz, ea, ea,

ya oy naze en la tierra, ea

quien noz trae loz bienez, ea

muy a manoz llenaz, ea

Ya que oy mi Niño viene

con tal riqueza,

puez ez nuestro remedio,

Dioz noz provea.

Ea, vaya de fiesta, ea

chaz, chaz, chaz

Buelta y más buelta. chaz

Bullaze el bayle. chaz... (24)

A propósito de Egipto: traigamos a colación las eruditas palabras de la mayor autoridad sobre corridos y romances, el portuense: Luis Suárez Ávila: "Egipto, siempre Egipto. Es una constante. Egipto y muy a propósito con la huída a Egipto de la Sagrada Familia, por mor del Rey Herodes. Egipto, egiptanos, egipcianos, gitanos como timbre de gloria. Así la Virgen es gitana, y San José gachó, en nuestro villancico flamenco, aunque San José sea gitano en el Madrigal sobre la huida a Egipto de Pedro de Espinosa, capellán del Duque de Medina Sidonia, en Sanlúcar en pleno Siglo de Oro. Y no nos damos cuenta de que los egiptanos, egipcianos o gitanos, no hacían sino repetir y conservar a su modo una serie de manifestaciones, de diversísima procedencia, pero toda ella española, que el resto de la sociedad no había sido capaz de mantener." (25)

En la Santa Iglesia Colegial de Jerez de la Frontera se interpretó la siguiente copla de villancico, en el año 1700:

Que si está derrengado

mi Bartolomé,

que si está derrengado

yo lo derrengué

con un palo de escobas

que ayer le tiré. (26)

Interpretados en la ciudad de Granada en 1701, el Sacromonte atestigua el toque de la chacona con "las negliyas":

Azí, Flaziquiya;

azí, Almentela;

azí, Clementiya.

Rigamo: ¿Qué quelé?

que tuque instlumenta

pala el zalambequé;

que tequé, que tequé,

que zamo Negliya

con la instlymentiya

y tucamo chacona,

(chacona, chacona)

azí, que le aglada

a la Reina pulida;

tuquemo suliya.

Zezú ¡qué contenta

que zá Nazimenta!... (27)

En 1702 prosigue la juerga montada, dentro de los villancicos morenos de la Catedral gaditana, entre negros y gitanos; que traen y que llevan "al Niño Sesú"; de "Orienta", y de Angola, de donde proceden: "la mijole gayinas neglas"...

(...) venga siola Gitana

repicando castañeta

Tod. Entle, que entle,

venga, que venga,

dança, que dança,

buelta, que buelta

Venga salao, glavetona,

con la cotiya ballena,

toca guitarra, y fonaxa,

palitoca, y la rabela.

(...) de Angola traemo passa

de legia; pelo flessa:

polque no se nos olvile,

la tlaemo de cabessa

samo gente de impoltancia,

polque silve de birreta.

Todos Entle que entle...

La pastola tlae gayina,

y la mijole son negla

Rey Melchola tlae regalo

que viene allá de la Orienta,

y nosotro requesone,

en diente, colmilla y muela

(...) Valgate Dios o Chiquito,

Hijo de Madre Molena! (28)

En 1709, comprobamos que las profesiones características y ancestrales de los gitanos se veían igualmente reflejadas en el villancico guineo de la Catedral Vieja. La fragua chispera, la forja y la herrería como marco idílico; y lo más curioso de todo: el son del acompañamiento metálico de percusión:

En 1709, comprobamos que las profesiones características y ancestrales de los gitanos se veían igualmente reflejadas en el villancico guineo de la Catedral Vieja. La fragua chispera, la forja y la herrería como marco idílico; y lo más curioso de todo: el son del acompañamiento metálico de percusión:Siendo de tanto alborozo

la noche de Navidad,

aun los herreros la quieren

en su modo celebrar.

Templados ya yunque y martillos,

de la música al compás,

emulos serán sus yerros,

del más sonoro metal.

Entra el buey mal en la fiesta,

presumiendo, que será

una herrería el cortejo,

que el sueño le ha de quitar.

(...) La Mula al contrario, bayla,

que como descalça está,

piensa que son zapateros,

que la vienen a calçar

Oygan, atiendan las vozes que dá,

tris, tris, tras,

ay, ay, ay,

prosiga el martillo,

y mudado el compás,

al sonoro ruido

la letra dirán... (29)

El que traemos a continuación, cantado también en la Catedral de Cádiz en los maitines del nacimiento de Jesús, en el año 1729, presenta la particularidad de dejar entrever todos los trazos humorísticos y recursos lingüísticos propios de la copla de Carnaval, que un siglo después florecería:

El que traemos a continuación, cantado también en la Catedral de Cádiz en los maitines del nacimiento de Jesús, en el año 1729, presenta la particularidad de dejar entrever todos los trazos humorísticos y recursos lingüísticos propios de la copla de Carnaval, que un siglo después florecería:Dos licenciados pedantes

se encaminan al Portal

á consultar una duda

que hace gran dificultad.

Al buey y a la mula toca

dar audiencia y despachar,

porque en duda de animales

ellos deben sentenciar.

(Estribillo)

Caminí, caminando

los licenciados,

bravos nominativos

van declinando.

–Conciérteme el primero

con su gran chola

el retumbante nombre

de carambola.

–Nominativo carambola,

juego de cañas

cum escarola

Genitivo carambolarum

juego de cañas

cum escarolabus.

–Conciérteme el segundo

que acaba en i

el bullicioso nombre

quiquiriquí.

–Nominativo Gallus cantans

quiquiriquí

genitivo Galli cantatis

quiquiri cuyus

Dativo Gallo cantati

quiquiri cui. (30)

O en esta sentencia cómica de cuatro versos, de otro villancico de negros, con aroma evidente del muy posterior cuplé:

Si casal quiele esa mula

viene un potlo tambié

y el Rey don Melchol di Congo

lo bodorrio puede hazé. (31)

El más llamativo es éste que sigue, igualmente villancico de negros y, como los anteriores, también interpretado en la Catedral de Cádiz, en el primer tercio del siglo XVIII, cuyo extravagante recurso literario del francés e italiano "macarrónico", veremos posteriormente con frecuencia en los Autos de Navidad del Nacimiento de La Tía Norica. Con el transcurso del tiempo, este recurso literario se convertirá, asimismo, en una seña de identidad de las coplas del Carnaval gaditano:

El más llamativo es éste que sigue, igualmente villancico de negros y, como los anteriores, también interpretado en la Catedral de Cádiz, en el primer tercio del siglo XVIII, cuyo extravagante recurso literario del francés e italiano "macarrónico", veremos posteriormente con frecuencia en los Autos de Navidad del Nacimiento de La Tía Norica. Con el transcurso del tiempo, este recurso literario se convertirá, asimismo, en una seña de identidad de las coplas del Carnaval gaditano:Hágame calle

quítense, dejen

qui acuda lu cane

qui llegui le perri

y á la salud du niñi

quítense, dejen,

qui curra, qui brinqui

qui salti, qui trepi. (32)

En Málaga se conserva también un pliego de los villancicos que se interpretaban en la festividad de la Natividad, en la Catedral de Málaga, en el año 1751 (33), o este otro de 1753:

Esta noche lo Neglillo,

vestirá de moginganga

viene turu en una manga,

con sonaja y tamburillo

a vel a ziolo Manuel.

(Coros) ay, que turu, turu, turu,

zamo loco de plazél,

y a lo zon de zonajillo

cantaremos pez con pez:

achihá, achihá, achihá

achihé, achihé, achihé

¡viva el Diozo zeolo Niño,

que come butilo e mel!... (34)

Por su parte, Luis Suárez, aportó el siguiente pliego de cordel: "Boda de negros", que desde finales del siglo XVIII, fue reimprimido —ya se puede escribir reimprimido— en numerosas ocasiones:

Dispusieron a casarse

la Pascua del Nacimiento

de Cristo Nuestro Señor

convidando cuantos Negros

hubo en Cádiz, en Sanlúcar,

en Jerez, Rota y Puerto.

La novia,

Una Negra a quien el Cielo

se esmeró en darle mil gracias,

desde la planta al cabello...

...sabe cantar la cumbé,

y sabe bailar el hueso...

Y en la fiesta empiezan

á tocar los intrumentos,

y a bailar zapateados,

con grescas a lo Guineo...

...A eso de las diez y media,

dixo el Novio: Caballeros,

cese ya tanto fandango,

y a cenar nos aprestemos. (35)

En el periódico satírico, absolutista, El Tío Tremenda o los Críticos del Malecón, de 1812 —que a los dos años pasó a denominarse La Tía Norica— se nos describe un diálogo en el cual se mencionan las coplas al estilo de zambomba:

En el periódico satírico, absolutista, El Tío Tremenda o los Críticos del Malecón, de 1812 —que a los dos años pasó a denominarse La Tía Norica— se nos describe un diálogo en el cual se mencionan las coplas al estilo de zambomba: "(...) Corre y llama á tu prima Jimona, y tráete de camino á la Charrasca, que son dos cantaoras de rumbo: y yo le avisaré á Faramalla que se traiga la guitarrillas, y ya esta armaa la tanga. Con efeuto, la muchacha salió y se traxo á sus amigas, y yo jice lo mesmo. Mi muger Norica que tiene rumbo y gracia para estos casos, mandó por dos botijillas del duro, y otra del dulcecillo para las muchachas; media arroba de viscochos, y un par de ocenas de virnagas. A las diez poco antes; se comenzó el ensayo de lo que habíamos de jacer, y de lo que se había de cantar á las puertas del Excelentísimo Señor duque de Ciudad Rodrigo, a quien se endilgaba esta fiesta y too el obsequio. Hubo sus competencias y sus duas sobre la elección de los versos y sobre la tonaa que habian de echar las cantaoras, porque Faramalla icia; que aqui pegaba un romance: Norica que no; las muchachas que coplas al estilo de zambomba: yo los escuchaba a toos, jasta que ya jartos de isputar y sin sabe? lo que les conveia escoger, les ixe: Queréis acertallo? Pues mirar: jácér una mescolanza de too: seguidillas, coplas, guitarra, zambomba: too esto se llama varieaes? y tiene aceptación amanta: en diciendo variaes ya se sabe que quiere icir güeno y malo, como lo vemos por los papeles públicos. Yo me eterminaba á componelle á su Excelencia alguna cosilla, pongo la paria, un par de sonetos ó una oda; pero esto tiene un atranquijo mu grande. Quite usté allá eso, me interrumpió mi hija. Esas cosas no pegan; porque ni se pueen canta, ni nos corresponde á nosotros. Me convenció la muchacha, y le ixe, pues aelante : yo os daré coplas y seguirillas toas las que podáis cantar y no perdamos tiempo. Salimos y nos plantamos en las puertas de su Excelencia, y comenzó la gresca de esta forma. Se rompió la función con un alegro de zambomba y castañuelas, á cuyo armonioso estrépito cantaron las muchachas á tres las siguientes coplas: y jarreamos toos con el estribillo jasta esgañitarnos..." (36)

|

| Francisco Flores Arenas |

Francisco Flores Arenas, ingeniero, médico y escritor gaditano, fundó la revista La Moda y más tarde fue director de La Moda Elegante, cuando la cabecera incorporó el adjetivo. En su edición de 1861, nos hizo una valiosa descripción de los grupos que iban por las calles gaditanas cantando villancicos con zambombas. Remarca la condición canallesca de éstos, en el mismo tono, antiflamenquista y piobarojano, que algunas décadas después, caracterizaría a Pío Baroja y otros escritores de su generación:

"Desde el punto en que las campanas repican á maitines las calles se pueblan de gentes, que en pandillas cantan, chillan, alborotan y vocean al son de las panderetas y hasta de tal cual zambomba que hace de contrabajo en la orquesta. Van entonando coplas al nacimiento del Niño Dios; pero al través de aquel estrepitoso alarde de cristianismo, se deja percibir cierto olor á aguardiente y á buñuelos trasnochados; muy bastante á desmentir el ayuno del día. Si los tales grupos fuesen de máscaras, fácil fuera el que los tuviésemos por comparsas del carnaval, porque en rigor ni parecen otra cosa ni en realidad suelen serlo. Las tabernas hacen su agosto largamente, corren el vino y los licores en abundancia, las voces se hacen cascarronas armonizando con lo desapacible de las matracas y de las trompetillas, surgen cuestiones que pasan á disputas y que terminan en bofetones, si no ya en navajazos, acuden los serenos, los perros ladran, los gatos huyen encrespando la cola, miedosos, asoma por la esquina otra tanda de festejadores al nacimiento del Niño, aullando con toda la fuerza de sus pulmones y al son de las panderetas aquello de:

Y dijo Melchor,

Melchor y Gaspar

y al rey Baltasar..." (37)

En tono algo más mesurado, Flores Arenas vuelve a hacernos una descripción del ambiente callejero de la Navidad de Cádiz de 1862, y sus grupos de personas entonando villancicos (usa el nombre de 'comparsa', mas en su acepción de conjunto o reunión de hombres).

"(...) Las fiestas populares de carácter periódico son las que permanecen siempre mas fieles á sus tradiciones. Todo lo que sea tratar de alterarlas equivale á desvirtuarlas por completo. Por ejemplo, una Navidad sin aguinaldos, sin turrón, sin pavo, sin feria en los Descalzos (y no en otra parte), sin misas de gallo, sin zambombas y panderetas, de seguro no se tendría en Cádiz por Navidad, y quien dice en Cádiz dice también en el resto de España, salvas las diferencias de costumbres propias de cada localidad. Por tanto, nuestra pascua de 1862, ha sido como todas ni mas ni menos. Los ciegos en comparsas nos han atracado los oídos con sus violines, con sus panderetas, con sus voces cascarronas y sus coplas alusivas; los chicos nos han atronado con sus zambombas, sus trompetillas y sus horribles matracas, emulándose unos á otros respecto á meter el mayor y el más desapacible ruido que podían..." (38)

"(...) Las fiestas populares de carácter periódico son las que permanecen siempre mas fieles á sus tradiciones. Todo lo que sea tratar de alterarlas equivale á desvirtuarlas por completo. Por ejemplo, una Navidad sin aguinaldos, sin turrón, sin pavo, sin feria en los Descalzos (y no en otra parte), sin misas de gallo, sin zambombas y panderetas, de seguro no se tendría en Cádiz por Navidad, y quien dice en Cádiz dice también en el resto de España, salvas las diferencias de costumbres propias de cada localidad. Por tanto, nuestra pascua de 1862, ha sido como todas ni mas ni menos. Los ciegos en comparsas nos han atracado los oídos con sus violines, con sus panderetas, con sus voces cascarronas y sus coplas alusivas; los chicos nos han atronado con sus zambombas, sus trompetillas y sus horribles matracas, emulándose unos á otros respecto á meter el mayor y el más desapacible ruido que podían..." (38)

Prosigue La Moda Elegante informándonos de los villancicos en los hogares gaditanos y en las distintas décadas del siglo XIX:

"La pata la llana suele poner nacimiento, aun cuando solo es un pretexto para bailar manchegas y soledad, con acompañamiento de bandurria, zambomba y almirez, y cantar coplas que hacen volverse del otro lado al Niño Jesús que acaba de nacer." (39)

"La pata la llana suele poner nacimiento, aun cuando solo es un pretexto para bailar manchegas y soledad, con acompañamiento de bandurria, zambomba y almirez, y cantar coplas que hacen volverse del otro lado al Niño Jesús que acaba de nacer." (39)

La Moda Elegante de Cádiz, nos trae también, una de las primeras referencias hemerográficas —quizá la más antigua— en la que grupos de personas que entonan villancicos, intercalan cantes flamencos. Se produjo en el Poniente almeriense, en el seno de la cuenca minera, con aquellos trabajadores que forjaron los preciosos tonos mineros de la taranta, en 1887:

"(...) Había llegado la Noche Buena y sólo el que hubiera vivido entonces en Almería podría apreciar lo que era allí tal noche. La alegría que palpitaba en todo el mundo cristiano, tenia en ella el carácter especial, suave y tranquilo que le daba el apacible trato y honradez de aquel pueblo privilegiado por muchos conceptos. Prestábase al regocijo general, en la que describimos, el cielo, donde brillaban innumerables estrellas, y lo templado del ambiente, que parecía de hermosa primavera; vibraba el aire con sonoros repíques, y por todas partes se oían rasgueos de bandurrias y guitarras, y frescas voces de hombres que cantaban los villancicos de Navidad. Eran mineros que habían hecho ya "barada", y, reunidos en cuadrillas, recorrían las calles para festejar á los dueños y directores de los trabajos, y recibir en cambio de sus felicitaciones los aguinaldos, que nunca esperaban en balde. El santo patrón de la mina presidía estas serenatas, conducido en una urnita de madera y cristales, cuya parle inferior servía de cepillo para recoger los dones de la caridad. Aquellos grupos de hombres, jóvenes casi todos, presentaban animados cuadros de costumbres populares, en que podían llamar justamente la atención sus trajes, medio españoles, medio moriscos... (...) Pero aun más que lo pintoresco del vestido podía ser objeto de estudio verles recorrer las calles tranquilos, alegres, decidores, mezclando á los villancicos coplas de fandango y romances de infinita dulzura, sin que se turbaran los nocturnos paseos con las riñas v escándalos frecuentes en otras poblaciones..." (40)

"(...) Había llegado la Noche Buena y sólo el que hubiera vivido entonces en Almería podría apreciar lo que era allí tal noche. La alegría que palpitaba en todo el mundo cristiano, tenia en ella el carácter especial, suave y tranquilo que le daba el apacible trato y honradez de aquel pueblo privilegiado por muchos conceptos. Prestábase al regocijo general, en la que describimos, el cielo, donde brillaban innumerables estrellas, y lo templado del ambiente, que parecía de hermosa primavera; vibraba el aire con sonoros repíques, y por todas partes se oían rasgueos de bandurrias y guitarras, y frescas voces de hombres que cantaban los villancicos de Navidad. Eran mineros que habían hecho ya "barada", y, reunidos en cuadrillas, recorrían las calles para festejar á los dueños y directores de los trabajos, y recibir en cambio de sus felicitaciones los aguinaldos, que nunca esperaban en balde. El santo patrón de la mina presidía estas serenatas, conducido en una urnita de madera y cristales, cuya parle inferior servía de cepillo para recoger los dones de la caridad. Aquellos grupos de hombres, jóvenes casi todos, presentaban animados cuadros de costumbres populares, en que podían llamar justamente la atención sus trajes, medio españoles, medio moriscos... (...) Pero aun más que lo pintoresco del vestido podía ser objeto de estudio verles recorrer las calles tranquilos, alegres, decidores, mezclando á los villancicos coplas de fandango y romances de infinita dulzura, sin que se turbaran los nocturnos paseos con las riñas v escándalos frecuentes en otras poblaciones..." (40)

De esta forma tan consustancial al cante y al espacio festivo en el que se desenvolvió, nacieron los villancicos flamencos: a partir del aflamencamiento de melodías y letras de villancicos, en ocasiones propias y otras muchas, procedentes de territorios geográficos dispares. Idéntico proceso de enriquecimiento que ha hecho que el arte flamenco sea tan sumamente diverso. La porosidad de la piedra ostionera no le resta un ápice de solidez a su estructura, antes bien, el conglomerado geológico de su propia historia, sedimenta su autenticidad y le confiere valor. El flamenco es rico y está vivo por su gran permeabilidad, es decir, por su capacidad de recibir y mojarse de elementos mestizos, cuya estratigrafía, histórico-musical, muestra el sustrato del negro, del gitano, del loro, del pardo, del genovés...

De esta forma tan consustancial al cante y al espacio festivo en el que se desenvolvió, nacieron los villancicos flamencos: a partir del aflamencamiento de melodías y letras de villancicos, en ocasiones propias y otras muchas, procedentes de territorios geográficos dispares. Idéntico proceso de enriquecimiento que ha hecho que el arte flamenco sea tan sumamente diverso. La porosidad de la piedra ostionera no le resta un ápice de solidez a su estructura, antes bien, el conglomerado geológico de su propia historia, sedimenta su autenticidad y le confiere valor. El flamenco es rico y está vivo por su gran permeabilidad, es decir, por su capacidad de recibir y mojarse de elementos mestizos, cuya estratigrafía, histórico-musical, muestra el sustrato del negro, del gitano, del loro, del pardo, del genovés... No tiene el villancico flamenco una sola cuna; como tampoco el arte flamenco, en general, tiene un foco de creación individual, ni responde a una sola demarcación. Hay territorios, hay estilos, hay espacios, hay acentos; hay un proceso mucho más complejo, en el que se entremezcla lo guineo, lo americano, lo afrocubano, con entonaciones pasiegas, melodías labriegas, trágalas, glosolalias, aires de la montaña; "lo gallego" y "lo astur", corpus de textos liberales, tradición castellano-manchega, señoritos de cortijo, chicucos y jándalos de la Cornisa Cantábrica, levantinos del bou y vizcaínos, traídos por Alfonso X el Sabio, gitanos perseguidos por terribles Pragmáticas, armenios azulejeros, genoveses que fríen panizas y pescadilla; portugueses de la almadraba de Torregorda; libertos, aguadores, mandaderos, trabajadores de palanca, guineanos, congoleños, gente de Berbería; gente del bronce y gachós hasta las trancas, que hasta tropezándose se caen a compás (dixit Chano Lobato).

No tiene el villancico flamenco una sola cuna; como tampoco el arte flamenco, en general, tiene un foco de creación individual, ni responde a una sola demarcación. Hay territorios, hay estilos, hay espacios, hay acentos; hay un proceso mucho más complejo, en el que se entremezcla lo guineo, lo americano, lo afrocubano, con entonaciones pasiegas, melodías labriegas, trágalas, glosolalias, aires de la montaña; "lo gallego" y "lo astur", corpus de textos liberales, tradición castellano-manchega, señoritos de cortijo, chicucos y jándalos de la Cornisa Cantábrica, levantinos del bou y vizcaínos, traídos por Alfonso X el Sabio, gitanos perseguidos por terribles Pragmáticas, armenios azulejeros, genoveses que fríen panizas y pescadilla; portugueses de la almadraba de Torregorda; libertos, aguadores, mandaderos, trabajadores de palanca, guineanos, congoleños, gente de Berbería; gente del bronce y gachós hasta las trancas, que hasta tropezándose se caen a compás (dixit Chano Lobato).Y hubo —y hay— espacios urbanos determinados, en donde todo esto se amalgamó, por lo general arrabales, hoy urbanísticamente absorbidos; siempre en los perímetros de la ciudad; a menudo en altozanos, éxodos en permanente expulsión hacia viviendas del extramuros, bajo promesa de una "Tierra prometida" que nunca llega: a las 1.000 viviendas (en Cádiz) (41), a las 3.000 (en Sevilla) y un maná que nunca llueve.

|

| Zambombá. Agua y tempera sobre cartulina, 33 X 25. Manolo Morgado |

Convivieron para lo bueno y lo malo y compartieron lo bueno y lo malo de estar vivo; el anverso y el reverso de la vida: bodas y entierros; fiestas y hambre... y también luminosas Nochebuenas de cante, de baile, de percusión y jolgorio, alrededor de una hoguera o friendo tortas de Navidad en un perol que olía a matalahúva. Y todo, en espacios específicos y a su vez distintos, acordes a las características y singularidades urbanas del lugar: gañanías y tabancos jerezanos; corrales trianeros, baches y casas de vecinos gaditanas (otrora palaciegas), junto a güichis de la Isla, lagares de Chiclana, casas humildes de labriegos sanluqueños del navazo; patios con limoneros de la ciudad romancística de los Cien Palacios, chozas de mayetos roteños, haciendas de Arcos de la Frontera, tinglados de La Bajadilla algecireña... en el Valle del Genil, en las Marismas del Guadalquivir, en el Sacromonte granadino, en los campos llanos cordobeses, y Málaga y Huelva, y...

Convivieron para lo bueno y lo malo y compartieron lo bueno y lo malo de estar vivo; el anverso y el reverso de la vida: bodas y entierros; fiestas y hambre... y también luminosas Nochebuenas de cante, de baile, de percusión y jolgorio, alrededor de una hoguera o friendo tortas de Navidad en un perol que olía a matalahúva. Y todo, en espacios específicos y a su vez distintos, acordes a las características y singularidades urbanas del lugar: gañanías y tabancos jerezanos; corrales trianeros, baches y casas de vecinos gaditanas (otrora palaciegas), junto a güichis de la Isla, lagares de Chiclana, casas humildes de labriegos sanluqueños del navazo; patios con limoneros de la ciudad romancística de los Cien Palacios, chozas de mayetos roteños, haciendas de Arcos de la Frontera, tinglados de La Bajadilla algecireña... en el Valle del Genil, en las Marismas del Guadalquivir, en el Sacromonte granadino, en los campos llanos cordobeses, y Málaga y Huelva, y... La extinta Caja de Ahorros de Jerez, inició en 1983 un proceso de recuperación del villancico flamenco con aportes rítmicos y literarios de toda la provincia de Cádiz, que ha popularizado, sobremanera, el vetusto villancico flamenco. Justo es reconocerlo. ¡Pero hay vida inteligente más allá de la Zambomba jerezana! Hay una tradición antigua, antropológica y documentada en toda Andalucía, principalmente en la Baja, de haberse celebrado, de manera idéntica, la Navidad, cantada bajo los mismos patrones estéticos y sonoros del arte flamenco que comparten. Y cada sitio lo ha denominado de una forma.

La extinta Caja de Ahorros de Jerez, inició en 1983 un proceso de recuperación del villancico flamenco con aportes rítmicos y literarios de toda la provincia de Cádiz, que ha popularizado, sobremanera, el vetusto villancico flamenco. Justo es reconocerlo. ¡Pero hay vida inteligente más allá de la Zambomba jerezana! Hay una tradición antigua, antropológica y documentada en toda Andalucía, principalmente en la Baja, de haberse celebrado, de manera idéntica, la Navidad, cantada bajo los mismos patrones estéticos y sonoros del arte flamenco que comparten. Y cada sitio lo ha denominado de una forma.  Curiosamente, la Real Academia Española no recoge la acepción zambomba como descripción de reunión de un grupo que canta villancicos flamencos —como tampoco recoge zambombá en idéntica definición—; mas no debe extrañarnos, habida cuenta del papel tan lamentable que la RAE le muestra al flamenco. Pero tampoco lo recogen —y aquí sí cabe la extrañeza— los dos tomos del DEIF, a pesar de la contrastada erudición de sus dos autores y de ser jerezano uno de ellos, Manuel Ríos Ruiz; lo cual demuestra que la acepción, en 1988, —año de su edición— era, sino inexistente, cuando menos, de reciente cuño.

Curiosamente, la Real Academia Española no recoge la acepción zambomba como descripción de reunión de un grupo que canta villancicos flamencos —como tampoco recoge zambombá en idéntica definición—; mas no debe extrañarnos, habida cuenta del papel tan lamentable que la RAE le muestra al flamenco. Pero tampoco lo recogen —y aquí sí cabe la extrañeza— los dos tomos del DEIF, a pesar de la contrastada erudición de sus dos autores y de ser jerezano uno de ellos, Manuel Ríos Ruiz; lo cual demuestra que la acepción, en 1988, —año de su edición— era, sino inexistente, cuando menos, de reciente cuño. Tía Anica la Periñaca nos ofrece un testimonio preciso en el que se puede apreciar cómo en Jerez, a mediados de los 80, la zambomba languidecía (esto de ahora está mu saborío) y convivían ambas acepciones para el término zambomba (instrumento/reunión), precisamente, porque el lenguaje, como el flamenco mismo, es algo vivo; de la misma manera que en Cádiz dejó de llamársele tejeringo (voz cubana) en beneficio del churro de tierra adentro, y de la misma que el robalo (Dicentrarhus labrax, Linaeus, 1758) está a tiro de un par de generaciones de que se le diga lubina, por mor de los restaurantes de secano:

Tía Anica la Periñaca nos ofrece un testimonio preciso en el que se puede apreciar cómo en Jerez, a mediados de los 80, la zambomba languidecía (esto de ahora está mu saborío) y convivían ambas acepciones para el término zambomba (instrumento/reunión), precisamente, porque el lenguaje, como el flamenco mismo, es algo vivo; de la misma manera que en Cádiz dejó de llamársele tejeringo (voz cubana) en beneficio del churro de tierra adentro, y de la misma que el robalo (Dicentrarhus labrax, Linaeus, 1758) está a tiro de un par de generaciones de que se le diga lubina, por mor de los restaurantes de secano:

"Yo cuando ha estao güena y era joven, po yo ha tenío la zambomba en mi casa, con mis niños dos o tres días antes hecha, y ha tenío mis cosas y mis hijos chiquititos pero han estado divirtiéndose conmigo o con las tías, con los primos, en fin, y quien dice yo, to er mundo igual, pero ¿esto de ahora? esto de ahora está mu esaborío." (42)

Da igual cómo se le denomine. Incluso si hay diferentes lenguajes para referirse a un mismo fenómeno, el enriquecimiento es evidente y recíproco. Porque lo que agrupa y le confiere valor es la singularidad en sí; el patrimonio colectivo del villancico flamenco y del contexto antropológico en el que se desenvuelve y se desenvolvió, por los siglos de los negros, de guineos, de maestros de capilla, de zambombas, de egipcianos, de campanilleros, de "Niño Dió"; y del turrón... de Cádiz (aunque lo fabriquen también en Toledo) y de la manzanilla de Sanlúcar (aunque la elaboren también en Lebrija).

Da igual cómo se le denomine. Incluso si hay diferentes lenguajes para referirse a un mismo fenómeno, el enriquecimiento es evidente y recíproco. Porque lo que agrupa y le confiere valor es la singularidad en sí; el patrimonio colectivo del villancico flamenco y del contexto antropológico en el que se desenvuelve y se desenvolvió, por los siglos de los negros, de guineos, de maestros de capilla, de zambombas, de egipcianos, de campanilleros, de "Niño Dió"; y del turrón... de Cádiz (aunque lo fabriquen también en Toledo) y de la manzanilla de Sanlúcar (aunque la elaboren también en Lebrija).

Por todo ello, comparto y suscribo enteramente las palabras de Luis Suárez Ávila: a propósito de lo arriba expresado: "En los patios de las gitanerías de San Miguel y de Santiago, en los diseminados caseríos y cortijos de Jerez; en la gitanería de la Rosa o en la de la Victoria, en El Puerto de Santa María; en la Fuente Vieja o en el Pozo Amarguillo, de Sanlúcar de Barrameda; en los barrios de La Viña, en el arrabal del Matadero, en Santa María, en Cádiz, los gitanos, los flamenquitos siempre han cantado la Navidad." (43)

Como también el testimonio de Curro Orgambides: "En Cádiz también se celebraron estas fiestas en los patios y corredores de las casas de vecinos, con sus cantes y villancicos, ajenas a las clases no populares. El eje no era ese cántaro tapado con un pellejo atravesado por un carrizo sino un brasero o un anafe sobre el que una sartén humeaba el aceite bien caliente donde se freían las tortas de Nochebuena. En corro, familias y vecinos cantaban por villancicos y fiesta." (44)

¿Desde cuándo le cantan los flamenquitos a la Navidad? Opino que desde el siglo XIX. Un estudio a fondo y un vaciado de la prensa decimonónica en toda la provincia gaditana y resto de Andalucía, a buen seguro, lo confirmaría. Al respecto, sostiene Manuel Martín Martín:

"Por lo que hace a los villancicos flamencos, estos aparecen definidos a finales del siglo XIX por grandes maestros del genero, —como "El Mellizo", por ejemplo— que los acoplaron a los romances, nanas y tangos, por más que desde el primer tercio de este siglo se labran en la madera noble las bulerías, llegando más tarde a acomodarse a cualquier estilo flamenco como tanguillos, peteneras, malagueñas, fandangos de Huelva, tientos, soleares, serranas y tonás." (45)

¿Cuándo y quién grabó el primer villancico flamenco? La primera grabación de un villancico flamenco —si exceptuamos el villancico por farruca del sevillano El Mochuelo— le corresponde al cantaor, también sevillano, Manuel Vallejo, que impresionó su Nochebuena en el año 1928, con todo el caudal bulearo y festero de la provincia gaditana, según puso de manifiesto, Blas Vega. Antes, entre 1924 y 1936, Vallejo había realizado más de cuarenta grabaciones de bulerías: "cifra no superada por ningún cantaor en la discografía de pizarra y repartida en toda la gama de modalidades: material clásico de Jerez y Cádiz, con influencia directa de los Espeletas gaditanos, bulerías modernas de Jerez... (...) en su Nochebuena (1928) aparece también un coro. Así abrió Vallejo la puerta para los demás artistas que tenían un claro dominio de los cantes festeros. Y a continuación un dato curioso: las primeras grabaciones por bulerías de El Niño Gloria, 'Fiesta gitana' y 'Nochebuena' son posteriores a las de Vallejo" (46).

¿Cuándo y quién grabó el primer villancico flamenco? La primera grabación de un villancico flamenco —si exceptuamos el villancico por farruca del sevillano El Mochuelo— le corresponde al cantaor, también sevillano, Manuel Vallejo, que impresionó su Nochebuena en el año 1928, con todo el caudal bulearo y festero de la provincia gaditana, según puso de manifiesto, Blas Vega. Antes, entre 1924 y 1936, Vallejo había realizado más de cuarenta grabaciones de bulerías: "cifra no superada por ningún cantaor en la discografía de pizarra y repartida en toda la gama de modalidades: material clásico de Jerez y Cádiz, con influencia directa de los Espeletas gaditanos, bulerías modernas de Jerez... (...) en su Nochebuena (1928) aparece también un coro. Así abrió Vallejo la puerta para los demás artistas que tenían un claro dominio de los cantes festeros. Y a continuación un dato curioso: las primeras grabaciones por bulerías de El Niño Gloria, 'Fiesta gitana' y 'Nochebuena' son posteriores a las de Vallejo" (46).

Los matices diferenciales, a veces harto sutiles, a veces harto obvios, entre las escuelas de Jerez de la Frontera y Cádiz y los Puertos, las explicaba Chano Lobato a la perfección:

"En el modo de cantar, bueno, Jerez siempre ha sido el eco: Españaaaah, Jereeeeh... El eco. Pero Cádiz, esa media voz, ese arte. Eso no lo decía yo, eso lo decía Vallejo que era un monstruo. Y a Caracol se lo he escuchao yo también. Lo cortés no quita lo valiente. Pero siempre Jerez ha sido Jerez y Cádiz ha sido Cádiz. Y los Puertos no te digo nada, El Puerto, Sanlúcar, Rota, La Isla..." (47)

Rafael Ramos Antúnez, El Niño Gloria graba luego (1929) este mismo villancico y alcanza tal celebridad que su sobrenombre refleja la estrofa del villancico popular: "Gloria al recién nacido...". Gloria de cualidades las de este gitano de Jerez de la Frontera. Bendita como la gloria de Manuel Torre, que grabó ése mismo año de 1929 el villancico de Los campanilleros, con la intensidad de su rajo —La Niña de la Puebla, más tarde, lo popularizaría sin la jondura del anterior—. La imprevisibilidad de Manuel Torre cuando le cogía inspirado, se resume muy bien en las palabras de Pericón de Cádiz, coetáneo de los dos anteriores:

"Me acuerdo una vez que yo canté en San Fernando con Manuel Torre y el Niño Gloria. Cuando le tocó cantar a Manuel estaba yo al lao del Gloria y na más que hizo salir y templarse pa cantar por seguiriyas, parecía que temblaba la plaza, y el Gloria que me decía: –Osú, Pericón, ya se le destapó a éste el tarro esta noche." (48)

La galería de intérpretes que han grabado el villancico flamenco es amplísima, con los matices concretos de cada comarca cantaora. A los nombres de El Mochuelo y Manuel Vallejo, hemos de sumar, entre muchos más (sin pretensión alguna de ser exhaustivo) al: Niño Gloria, Manuel Torre, Canalejas de Puerto Real, La Niña de los Peines, Pericón de Cádiz, Manolo Caracol, Pepe Pinto, Luisa la Butrón, José Espeleta, Antonio Mairena, La Sallago, Manuel Mairena, Fosforito, Camarón de la Isla, Pepe Marchena, Manolo Vargas, La Perla de Cádiz, La Paquera de Jerez, Gracia de Triana, Beni de Cádiz, Manuel Sordera, Amós Rodríguez, La Niña de la Puebla, Adela la Chaqueta, Chano Lobato, José Mercé, Alfonso de Gaspar, Rancapino, Pansequito, La Macanita, Mariana de Cádiz, Aurora Vargas, Juana la del Revuelo...

Para todos: creyentes y ateos, negritos y blanquitos, gitanos y gachós, primas y primos, van algunos ejemplos sonoros y visuales sin el menor afán de ser exhaustivo. ¡Eso sí!, los que pongo me gustan a reventar. Ojalá a ti también.

MANUEL VALLEJO.

Exquisita afinación y cuadratura de compás, audible, pese al sonido deficiente, propio de los años 20. (Villancico por bulería)

GUÍA "AUDIYOUTIBA"

MANUEL VALLEJO.

Exquisita afinación y cuadratura de compás, audible, pese al sonido deficiente, propio de los años 20. (Villancico por bulería)

¡Antúnez en el paraíso! ¡Gloria bendita! (Villancico por bulería)

CANALEJAS DE PUERTO REAL.

CANALEJAS DE PUERTO REAL.Acordándose de Armenia. (Villancico por bulería)

MANOLO CARACOL.

El eco que se te mete en las tripas. (Villancico por Zambra-Bulería)

PERICÓN DE CÁDIZ.

Del Mentidero a Belén. En la foto en su casa natal (Vea Murguía, 22) con Paco de Lucía y Chocolate (Villancico)

Magnífico el maestro del Alcor. (Villancico por bulería)

MANOLO VARGAS.

De La Plaza. Un dulce de Navidad. Su primo hermano montó una venta en La Isla y la elevó al mito. (Villancico)

PACO (Y PEPE) DE LUCÍA.

PACO (Y PEPE) DE LUCÍA.Dos Chiquitos, uno de ellos (Paco) con una técnica prodigiosa e inusual para su edad. Reparen la limpieza del picado en el minuto 0:44 (Rumba)

FOSFORITO.

FOSFORITO.Potaje navideño cordobés con Habichuelas (Pepe y Juan). (Villancico)

LA PAQUERA DE JEREZ.

Absolutamente irrepetible. Un seísmo de 8.9 en la escala de Richter, con epicentro en San Miguel. (Villancicos por bulería)

CAMARÓN DE LA ISLA & PACO DE LUCÍA.

¡Viva el niño Monge Dios! (Villancicos)

EL LEBRIJANO.

Juan Peña. Nochebuena en Lebrija. (Villancico por tangos)

MANUEL SORDERA.

Soto, compás y Rey. (Villancico por bulería)

JOSÉ MERCÉ.

JOSÉ MERCÉ.Un cantaor de la Escolanía de la Basilíca de la Merced, acordándose del Niño Dió y del Niño Gloria. (Villancico)

MANUELA LA CARETA.

De Santa María a los esteros. (Bulería)

LA MACANITA.

LA MACANITA.

La Macana. Un eco de ley. (Bulería)

MARIANA CORNEJO.

MARIANA CORNEJO.

De Pasquín al cielo. (Tanguillo)

MIGUEL POVEDA.

MIGUEL POVEDA.De Barcelona a Belén. ¡Gloria! (Villancico)

CHANO LOBATO & MARIANA & SELU & NANO DE JEREZ.

Fin de fiesta en un patio de Cádiz. (Bulerías de Cádiz)

LA MACANITA YJESÚS MÉNDEZ.

LA MACANITA YJESÚS MÉNDEZ.Vivan los dos. (Bulería)

DAVID PALOMAR.

DAVID PALOMAR.Acordándose de Canalejas. (Bulería)

TOMA CASTAÑA.

TOMA CASTAÑA.

¿Dónde está la abuela? (Bulería)

________________________

(1) Así lo definió el musicólogo Pedrell: "breve cancioncilla usada antiguamente en la poesía italiana por el estilo del madrigal".

(2) MARTÍN MARTÍN, Manuel, Breve historia de Zambombas y panderetas, en Revista Alboreá, número 4, 20 de diciembre de 1999.

(3) BRAVO VILLASANTE, Carmen, Villancicos españoles de Navidad, en ABC, 24 de diciembre de 1978 (Edición de Madrid) Pág. 8.

(4) BLAS VEGA, José, El villancico de nuestra tierra, Librería del Prado: diciembre de 2009 (Pág. 2).

(5) Impreso en Cádiz por Juan Lorenzo Machado, 1660. A Adolfo de Castro debemos su localización. Véase DE CASTRO ROSSI, Adolfo, Manual del viajero en Cádiz, Cádiz: Revista Médica, 1859 (Pág. 105). Más tarde, mencionado por SOLÍS LLORENTE, Ramón, Coros y chirigotas. El Carnaval en Cádiz, Madrid: Taurus Ediciones, 1966 (Pág. 10). Fernando Quiñones lo menciona en su novela La canción del pirata: QUIÑONES CHOZAS, Fernando, La canción del pirata, vida y embarques del bribón Cantueso, Sevilla: FQ Editorial, 2010 (pág. 11).

Villancicos negroides similares, del siglo XVII, están documentados por Natalie Vodovozova, en Puebla (México), en el año 1649:

¡A palente a palente!

¿Que quele seño Neglico?

Que bamo a lo portalico

a yeva a Niño plesente;

vamos turu de repente

ante que vaya pastora

Y si a lo niño que yora

le pantamos que halemo?

Vno bayle baylemos,

y será la puelto rico;

le, le, le, le, le, le

que la niño duerme.

Lo neglo venimo

le, le, le, le, le, le

a la nacimenta

le, le, le, le, le, le

tocando trumenta

le, le, le, le, le, le

y a niño seluimo

le, le, le, le, le, le

copriya decimo

le, le, le, le, le, le.

También en la ciudad de Morelia (México), documenta esta misma autora el siguiente villancico de negros, de 1723:

Ha negliyo, ha negliyo de Santo Thomé

vaya de vuia de festa y placé,

y arrullemos al niño que nace en Belé

con la tonadiya del Zanguangué.

Ha plimiyo, ha plimiyo neliyo Maltín,

arruyemos al niño que quelé dolmí

con la tonadiya del Zambucutí.

Ha negliyo, ha negliyo, plimiyo Gaspá,

arruyemos al niño que está en el poltal,

con la tonadylla del Tapalatá.

Vaya, vaya el sonsonetiyo de la run-rún,

cu, cu, cú, cu, cu, cú

que se duelme lo niño Jesú,

cu, cu, cú, cu, cu, cú

con el sonsonetiyo de la run-rún...

(6) CAMUS BERGARECHE, Bruno, Estereotipos lingüísticos en villancicos gaditanos del siglo VII, Philología Hispalensis, 1997.

(7) Sobre los villancicos de negros, véase un espléndido trabajo, antropológico y lingüístico, de: VODOVOZOBA Natalie, A contribution to the history off the Villancicos de Negros, a thesis submitted in partial fulfilment of the requeriments for the degree of master of arts in the Faculty of Graduate Studies, The University off British Columbia: Vancouver, Canada, 1996.

(8) En el año 1777 fue creado en Cádiz el Colegio de Seises y Acólitos de Santa Cruz: "(...) Tal vez podríamos relacionar ambas catedrales en algo tan característico de la hispalense, que convertido en privilegio único en nuestros tiempos la define universalmente: los seises". Véase: ANTÓN SOLÉ, Pablo, Los villancicos de la Catedral de Cádiz, Cádiz: Tavira, 3, 1986 (Págs. 117 y 118).

(9) Ibídem, Pág. 120.

(10) SWIADON, Glenn, Fiesta y parodia en los villancicos de negro del siglo XVII, Imperial Valley College, Págs. 290 y 291.

(11) Letras de los villancicos que se han de cantar en la Iglesia del Convento, Hospital de la Santa Misericordia, de la Orden de nuestro Padre San Juan de Dios, de la ciudad de Cádiz, por los Religiosos de dicha Orden, en la Kalenda y Maitines de la Natividad de Nuestro Señor Jesu Christo, este año de 1692. Impressos en ella, por el Alferez Bartolomé Núñez de Castro, Mercader de libros. Biblioteca Nacional de España.

(12) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, en la Kalenda, noche y días del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo este año de 1692. Impressas en Cádiz en casa de Christoval de Requena. Biblioteca Nacional de España.

(13) BÈGUE, Alain, Algunos datos bio-bibliográficos acerca del poeta y dramaturgo José Pérez de Montoro, CRITICON: Universidad de Toulouse-Le Mirail, 2000 Págs. 72 y 73.

(14) BÈGUE, Alain, La primera réplica en los villancicos dialogados de José Pérez de Montoro, CRITICON: Universidad de Toulouse-Le Mirail, 2001 Pág. 136.

(15) BRAVO VILLASANTE, Carmen, Ob. Cit. Pág. 9. Este mismo villancico remataba con el cántico de un negrito guineo, según esta autora, a la manera a la que anticipó Lope de Vega en sus comedias:

Ha mi siolo Juanico

Que dise siolo Aolosico?

Que ya sabe su melse

que estamo en lo Portalico

en que turu lo Neglico

la noche de Nasimienta

ha de andal como pimienta

en honra de lo Chiquito.

Ya sabemos, que tenemo,

obediencia de cantaye,

de baylae y de tocaye,

la baxona, y chilimia,

sonaxiya, y guitarriya,

castañeta y sapateta,

y la cala de bayeta

como el sol se ha de poné.

Gulupe, gulupe,

que me bombono, que me bomboné.

(16) Período en el que una de sus máximas figuras, Francisco de Quevedo (1590-1645) dio la fórmula exitosa para escribir "a lo guineo": "Si escribes comedias y eres poeta sabrás guineo envolviendo las RR LL y al contrario: como Francisco, Flancisco: primo, plimo". Véase: SANTAMARÍA, Carolina, Negrillas, negros y guineos y la representación musical de lo africano, en Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas, Bogotá (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana, 2005 (Pág. 9).

(17) LABRADOR HERRAIZ José J. y DIFRANCO, Ralph A., Villancicos de negros y otros testimonios al caso en manuscritos del siglo de oro, Págs. 172 y 173.

(18) PARRILLA ORTIZ, Pedro, La esclavitud en Cádiz durante el siglo XVIII, Cádiz: Diputación de Cádiz, 2000 (Pág. 167).

(19) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, en la Kalenda, noche y días del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo este año de 1695. Impressas en Cádiz en casa de Christoval de Requena, este año de 1695. Biblioteca Nacional de España.

(20) MACHUCA, José Félix, Los negros cantan villancicos en la Catedral, en ABC, 24 de diciembre de 2008 (Edición de Sevilla), Pág. 22.

(21) Ibídem.

(22) BRAVO VILLASANTE, Carmen Ob. Cit. Pág. 9.

(23) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, en la Kalenda, noche y días del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo este año de 1696. Impressas en Cádiz en casa de Christoval de Requena. Biblioteca Nacional de España.

(24) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, en la Kalenda, noche y días del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo este año de 1697. Impressas en Cádiz en la Imprenta de Christoval de Requena, este año de 1697. Biblioteca Nacional de España.

(25) SUÁREZ ÁVILA, Luis, La Nochebuena flamenca en Andalucía la Baja, en Revista de Flamencología. Año V. Número 10, 2º Semestre, 1999 (Pág. 4).

(26) DE CASTRO ROSSI, Adolfo, Ob. Cit. Pág. 107.

(27) VODOZOVA Natalie, Ob. Cit. Pág.

(28) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, en la Kalenda, noche y días del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo este año de 1705. Impressas en Cádiz por Christoval de Requena, año de 1705. Biblioteca Nacional de España.

(29) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, en la Kalenda, noche y días del Nacimiento de N. Señor Jesu Christo este año de 1709. CON LICENCIA IMPRESSO EN CÁDIZ por los herederos de Christoval de Requena. Biblioteca Nacional de España.

(30) DE CASTRO ROSSI, Adolfo, Ob. Cit. Pág. 106.

(31) Ibídem. Pág. 107.

(32) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Catedral de Cádiz en los solemnes maytines del Nacimiento de Ntro. Sr. Jesucristo este año de 1729. Impreso en Cádiz por Gerónimo de Peralta, Impresor mayor de la calle Ancha de la Jara. Ibídem, (Págs. 10 y 11).

(33) ABC, 26 de diciembre de 1987 (edición de Sevilla).

(34) VODOZOVA Natalie, Ob. Cit. Pág.

(35) SUÁREZ ÁVILA, Luis, "Boda de negros, romance en que se refiere la celebridad, galanteo y acasos de esta Boda, que se ejecutó en la Ciudad de el Puerto de Santa María" en Ob. Cit. Pág. 9.

(36) El Tío Tremenda o Los Críticos del Malecón, nº 20, 1812.

(2) MARTÍN MARTÍN, Manuel, Breve historia de Zambombas y panderetas, en Revista Alboreá, número 4, 20 de diciembre de 1999.

(3) BRAVO VILLASANTE, Carmen, Villancicos españoles de Navidad, en ABC, 24 de diciembre de 1978 (Edición de Madrid) Pág. 8.

(4) BLAS VEGA, José, El villancico de nuestra tierra, Librería del Prado: diciembre de 2009 (Pág. 2).

(5) Impreso en Cádiz por Juan Lorenzo Machado, 1660. A Adolfo de Castro debemos su localización. Véase DE CASTRO ROSSI, Adolfo, Manual del viajero en Cádiz, Cádiz: Revista Médica, 1859 (Pág. 105). Más tarde, mencionado por SOLÍS LLORENTE, Ramón, Coros y chirigotas. El Carnaval en Cádiz, Madrid: Taurus Ediciones, 1966 (Pág. 10). Fernando Quiñones lo menciona en su novela La canción del pirata: QUIÑONES CHOZAS, Fernando, La canción del pirata, vida y embarques del bribón Cantueso, Sevilla: FQ Editorial, 2010 (pág. 11).

Villancicos negroides similares, del siglo XVII, están documentados por Natalie Vodovozova, en Puebla (México), en el año 1649:

¡A palente a palente!

¿Que quele seño Neglico?

Que bamo a lo portalico

a yeva a Niño plesente;

vamos turu de repente

ante que vaya pastora

Y si a lo niño que yora

le pantamos que halemo?

Vno bayle baylemos,

y será la puelto rico;

le, le, le, le, le, le

que la niño duerme.

Lo neglo venimo

le, le, le, le, le, le

a la nacimenta

le, le, le, le, le, le

tocando trumenta

le, le, le, le, le, le

y a niño seluimo

le, le, le, le, le, le

copriya decimo

le, le, le, le, le, le.

También en la ciudad de Morelia (México), documenta esta misma autora el siguiente villancico de negros, de 1723:

Ha negliyo, ha negliyo de Santo Thomé

vaya de vuia de festa y placé,

y arrullemos al niño que nace en Belé

con la tonadiya del Zanguangué.

Ha plimiyo, ha plimiyo neliyo Maltín,

arruyemos al niño que quelé dolmí

con la tonadiya del Zambucutí.

Ha negliyo, ha negliyo, plimiyo Gaspá,

arruyemos al niño que está en el poltal,

con la tonadylla del Tapalatá.

Vaya, vaya el sonsonetiyo de la run-rún,

cu, cu, cú, cu, cu, cú

que se duelme lo niño Jesú,

cu, cu, cú, cu, cu, cú

con el sonsonetiyo de la run-rún...

(6) CAMUS BERGARECHE, Bruno, Estereotipos lingüísticos en villancicos gaditanos del siglo VII, Philología Hispalensis, 1997.

(7) Sobre los villancicos de negros, véase un espléndido trabajo, antropológico y lingüístico, de: VODOVOZOBA Natalie, A contribution to the history off the Villancicos de Negros, a thesis submitted in partial fulfilment of the requeriments for the degree of master of arts in the Faculty of Graduate Studies, The University off British Columbia: Vancouver, Canada, 1996.

(9) Ibídem, Pág. 120.

(10) SWIADON, Glenn, Fiesta y parodia en los villancicos de negro del siglo XVII, Imperial Valley College, Págs. 290 y 291.

(11) Letras de los villancicos que se han de cantar en la Iglesia del Convento, Hospital de la Santa Misericordia, de la Orden de nuestro Padre San Juan de Dios, de la ciudad de Cádiz, por los Religiosos de dicha Orden, en la Kalenda y Maitines de la Natividad de Nuestro Señor Jesu Christo, este año de 1692. Impressos en ella, por el Alferez Bartolomé Núñez de Castro, Mercader de libros. Biblioteca Nacional de España.

(12) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, en la Kalenda, noche y días del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo este año de 1692. Impressas en Cádiz en casa de Christoval de Requena. Biblioteca Nacional de España.

(13) BÈGUE, Alain, Algunos datos bio-bibliográficos acerca del poeta y dramaturgo José Pérez de Montoro, CRITICON: Universidad de Toulouse-Le Mirail, 2000 Págs. 72 y 73.

(14) BÈGUE, Alain, La primera réplica en los villancicos dialogados de José Pérez de Montoro, CRITICON: Universidad de Toulouse-Le Mirail, 2001 Pág. 136.

(15) BRAVO VILLASANTE, Carmen, Ob. Cit. Pág. 9. Este mismo villancico remataba con el cántico de un negrito guineo, según esta autora, a la manera a la que anticipó Lope de Vega en sus comedias:

Ha mi siolo Juanico

Que dise siolo Aolosico?

Que ya sabe su melse

que estamo en lo Portalico

en que turu lo Neglico

la noche de Nasimienta

ha de andal como pimienta

en honra de lo Chiquito.

Ya sabemos, que tenemo,

obediencia de cantaye,

de baylae y de tocaye,

la baxona, y chilimia,

sonaxiya, y guitarriya,

castañeta y sapateta,

y la cala de bayeta

como el sol se ha de poné.

Gulupe, gulupe,

que me bombono, que me bomboné.

(16) Período en el que una de sus máximas figuras, Francisco de Quevedo (1590-1645) dio la fórmula exitosa para escribir "a lo guineo": "Si escribes comedias y eres poeta sabrás guineo envolviendo las RR LL y al contrario: como Francisco, Flancisco: primo, plimo". Véase: SANTAMARÍA, Carolina, Negrillas, negros y guineos y la representación musical de lo africano, en Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas, Bogotá (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana, 2005 (Pág. 9).

(17) LABRADOR HERRAIZ José J. y DIFRANCO, Ralph A., Villancicos de negros y otros testimonios al caso en manuscritos del siglo de oro, Págs. 172 y 173.

(18) PARRILLA ORTIZ, Pedro, La esclavitud en Cádiz durante el siglo XVIII, Cádiz: Diputación de Cádiz, 2000 (Pág. 167).

(19) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, en la Kalenda, noche y días del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo este año de 1695. Impressas en Cádiz en casa de Christoval de Requena, este año de 1695. Biblioteca Nacional de España.

(20) MACHUCA, José Félix, Los negros cantan villancicos en la Catedral, en ABC, 24 de diciembre de 2008 (Edición de Sevilla), Pág. 22.

(21) Ibídem.

(22) BRAVO VILLASANTE, Carmen Ob. Cit. Pág. 9.

(23) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, en la Kalenda, noche y días del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo este año de 1696. Impressas en Cádiz en casa de Christoval de Requena. Biblioteca Nacional de España.

(24) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, en la Kalenda, noche y días del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo este año de 1697. Impressas en Cádiz en la Imprenta de Christoval de Requena, este año de 1697. Biblioteca Nacional de España.

(25) SUÁREZ ÁVILA, Luis, La Nochebuena flamenca en Andalucía la Baja, en Revista de Flamencología. Año V. Número 10, 2º Semestre, 1999 (Pág. 4).

(26) DE CASTRO ROSSI, Adolfo, Ob. Cit. Pág. 107.

(27) VODOZOVA Natalie, Ob. Cit. Pág.

(28) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, en la Kalenda, noche y días del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo este año de 1705. Impressas en Cádiz por Christoval de Requena, año de 1705. Biblioteca Nacional de España.

(29) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, en la Kalenda, noche y días del Nacimiento de N. Señor Jesu Christo este año de 1709. CON LICENCIA IMPRESSO EN CÁDIZ por los herederos de Christoval de Requena. Biblioteca Nacional de España.

(31) Ibídem. Pág. 107.

(32) Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Catedral de Cádiz en los solemnes maytines del Nacimiento de Ntro. Sr. Jesucristo este año de 1729. Impreso en Cádiz por Gerónimo de Peralta, Impresor mayor de la calle Ancha de la Jara. Ibídem, (Págs. 10 y 11).

(33) ABC, 26 de diciembre de 1987 (edición de Sevilla).

(34) VODOZOVA Natalie, Ob. Cit. Pág.

(35) SUÁREZ ÁVILA, Luis, "Boda de negros, romance en que se refiere la celebridad, galanteo y acasos de esta Boda, que se ejecutó en la Ciudad de el Puerto de Santa María" en Ob. Cit. Pág. 9.

(36) El Tío Tremenda o Los Críticos del Malecón, nº 20, 1812.

(37) La Moda Elegante, 31 de marzo de 1861.

(38) Ibídem, 4 de enero de 1863.

(39) Ibídem, 22 de diciembre de 1869.

(40) Ibídem, 30 de julio de 1887.

(41) "Ayer comenzaron en nuestra ciudad las obras de urbanización y construcción de mil viviendas en el polígono Los Corrales, encomendadas a la Obra Sindical del Hogar por el Ministerio de la Vivienda. En esta zona ganada al mar serán edificadas 90 viviendas de primera categoría, 205 de segunda y 685 de tercera. El presupuesto total de las obras se aproxima a los trescientos millones de pesetas" Diario de Cádiz, 17 de junio de 1964.

(42) ORTIZ NUEVO, José Luis y BLANCO SOTO, Ana, Anica la Periñaca. Yo tenía mu güena estrella. Escritos de memoria, recogidos y ordenados por José Luis Ortiz Nuevo, Madrid: Hiperión, 1987 (Pág. 70).

(43) SUÁREZ ÁVILA, Luis, Ob. Cit. Pág. 7.

(44) ORGAMBIDES, Francisco, Navidad gaditana. Las tortas de Nochebuena. Blog Gente de Cádiz.

(45) MARTÍN MARTÍN, Manuel, Ob. Cit.

(46) BLAS VEGA, José, 50 años de flamencología, Madrid: El Flamenco Vive S.L., 2007 (Pág. 378).

(47) TÉLLEZ RUBIO, Juan José y MARQUÉS PERALES, Juan Manuel, Chano Lobato. Memorias de Cádiz, Cádiz: Diputación de Cádiz, 2003 (Pág. 231).